Decálogo para afrontar la crisis arancelaria

Artículo del mes

Business Review (Núm. 358) · Estrategia · Septiembre 2025

En abril de 2025, el panorama comercial mundial experimentó un cambio drástico. Estados Unidos impuso aranceles gene-ralizados del 10 % a la mayoría de las importa-ciones, que luego aumentaron hasta el 25 % para bienes de unos sesenta países, alegando una emergencia nacional. Con China, los aranceles llegaron a superar el 140 %.

Estas medidas marcaron un giro proteccionista sin precedentes recientes, elevando el promedio arancelario estadounidense a niveles no vistos desde la década de 1930. La reacción internacional fue inmediata. Socios comerciales clave como China, Canadá y la Unión Europea anunciaron contramedidas, generando temor a una guerra comercial prolongada. Los mercados financieros registraron fuertes caídas, reflejando la preocupación por el posible impacto económico global de esta “crisis arancelaria”.

Para las empresas globales, especialmente las europeas, este nuevo entorno representa una ruptura con décadas de creciente liberalización comercial. Las cadenas de suministro globales, optimizadas para bajos costes y flujos sin fricciones, ahora se enfrentan a aranceles súbitos que encarecen insumos y productos finales. En este contexto volátil, los directivos deben reevaluar estrategias y tomar decisiones con agilidad.

En cuanto a la afectación a la economía española, hay que tener en cuenta que la mayor parte de su comercio exterior se produce dentro de la UE (Francia, Alemania, Italia, Portugal), aunque España también tiene relaciones comerciales significativas con Estados Unidos y China.

Sus principales exportaciones (automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria, alimentos y bebidas) reflejan una base diversificada. Sin embargo, existen vulnerabilidades que afectan a las cadenas de suministro, como la necesidad de importar energía, la dependencia de la industria automovilística de cadenas globales que pueden alterarse y el hecho de que sectores tradicionales como el textil o el agroalimentario puedan sufrir barreras arancelarias en mercados clave. Otro problema es la dependencia de las grandes tecnológicas norteamericanas y chinas, lo cual desincentiva el desarrollo tecnológico propio y hace que las cadenas sean más vulnerables a crisis de suministros.

Por otra parte, el alto endeudamiento público y la necesidad de crecimiento sostenido en la UE limitan el margen de maniobra ante disrupciones en los esquemas arancelarios internacionales.

Frente a estos retos, las empresas españolas cuentan con varias fortalezas destacadas:

• La posición geográfica de España facilita el establecimiento de cadenas de suministro triangulares que conectan Europa, América y África.

• El entorno inversor español ha atraído a multinacionales que integraron al país en sus cadenas de suministro (por ejemplo, con fábricas de automóviles en grupos globales), lo cual puede jugar a favor, al permitir reorientar parte de la producción hacia sus plantas en España para sortear aranceles en otras ubicaciones.

• La pertenencia a la UE brinda a las empresas locales la protección del mercado único y su red de acuerdos de libre comercio (con Canadá, Japón, Mercosur), que amplían horizontes comerciales con menor riesgo.

Transformaciones en las cadenas de suministro globales

La amenaza de aranceles y la inestabilidad en su marco regulatorio han obligado a las empresas a replantear sus modelos de producción y aprovisionamiento internacionales. Tradicionalmente, la optimización de costes conducía a cadenas extensas y dispersas globalmente. Ahora, con costes adicionales e incertidumbre, muchas compañías están redistribuyendo sus operaciones geográficamente para mitigar riesgos arancelarios y logísticos. Entre las estrategias emergentes destacan:

• ‘Reshoring’ (relocalización nacional). Algunas empresas estadounidenses consideran retornar fábricas al país para esquivar aranceles. Sin embargo, esto afronta barreras, como mayores costes laborales y el tiempo/inversión necesarios1. En Europa, la relocalización industrial en países de la región es limitada por consideraciones similares de coste y capacidad.

• ‘Nearshoring’ (regionalización de las cadenas de valor globales). Se busca una relocalización en países cercanos a los mercados finales. Firmas estadounidenses han desplazado producción a México o Canadá como alternativa más ágil y económica que Asia2. Del mismo modo, empresas europeas exploran trasladar parte de su fabricación o compras a Europa del Este y el Mediterráneo3. Para España, esta tendencia es coherente con la integración de proveedores de la UE o el norte de África.

• ‘Friendshoring’. Esta tendencia orienta las cadenas de suminis-tro hacia países aliados o con afinidades políticas, lo cual reduce los riesgos geopolíticos. España, como parte de la UE, se beneficia al poder relocalizar producciones en países comunitarios, como Portugal, o asociados (Marruecos, Turquía), que presentan un menor riesgo de aranceles disrup-tivos.

• Estrategia “China+1” (o “China+2”). Para reducir la dependencia de un solo país de origen, algunas multinacionales están diversificando sus cadenas en Asia. En lugar de producir todo en China, añaden otro(s) país(es) emergente(s), como Vietnam, India o Indonesia4. Esta diversificación geográfica busca minimizar la exposición a aranceles específicos. Algunas empresas tecnológicas y de bienes de consumo han adoptado este modelo, sumando proveedores alternativos para componentes clave.

Como resultado de estas estrategias, la “cadena global única” está dando paso a un modelo más regionalizado y diversificado. Factores geopolíticos y la pandemia de la COVID-19 ya habían fomentado la regionalización, que se vio reforzada por la crisis de las cadenas de suministro de 2022 y 2023. Según el Banco Mundial, los aranceles actúan en 2025 como catalizador, acelerando esta tendencia.

Se observa el fortalecimiento de bloques regionales: en Asia crece el enfoque de “producido en Asia para Asia”; en Norteamérica, el acuerdo USMCA entre Estados Unidos, México y Canadá impulsó una integración mayor de las cadenas dentro del continente a pesar de las tensiones en los últimos meses; y en Europa, las empresas tienden a priorizar a proveedores comunitarios para aprovechar el mercado único. De hecho, en la mayoría de los países miembros de la UE, entre el 50 y el 75 % de las exportaciones de 2023 se dirigieron a otros Estados miembros, lo cual permitió reducir riesgos y costes.

Además de la regionalización, la desviación de comercio es otra consecuencia de la crisis arancelaria. Muchos negocios reorientan flujos comerciales desde países afectados por altos aranceles hacia aquellos con condiciones más favorables, siendo el caso de Canadá particularmente interesante5. Desde diversos foros se ha lanzado la recomendación de buscar alternativas en otros países cuando un insumo crítico de Estados Unidos afronte un arancel del 25 %.

Estas decisiones corporativas están redibujando el mapa de las cadenas de suministro globales: menos concentración en un país, más núcleos regionales y mayor flexibilidad.

Hacia la optimización dinámica

Más allá de estas políticas de diversificación y relocalización geográfica, que sitúan la base de suministros en múltiples ubicaciones geográficas, las empresas también están implementando una serie de medidas encaminadas a asegurar la continuidad y rentabilidad:

Digitalización e IA-tización de la cadena de suministro

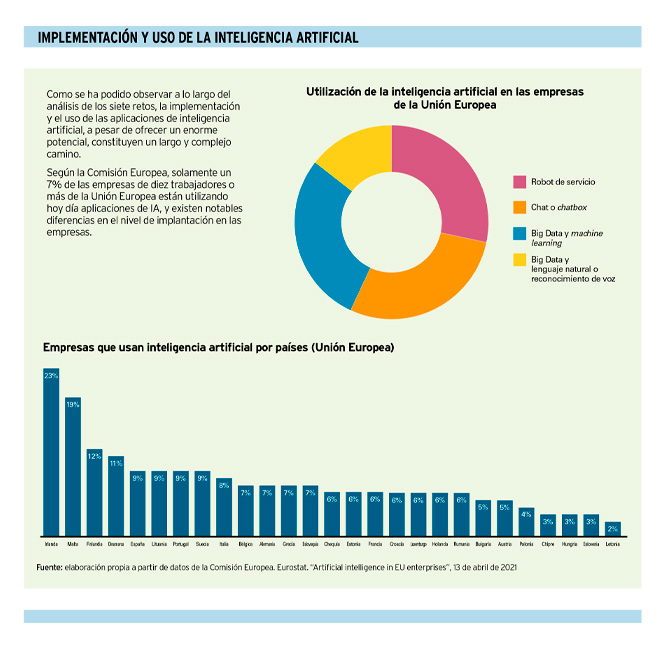

La inversión en tecnologías avanzadas de gestión de la cadena es prioritaria. Disponer de visibilidad en tiempo real sobre inventarios, mapas de riesgo y tránsito ayuda a reaccionar con agilidad.

Muchas empresas incorporan sistemas digitales y analítica avanzada (big data, aprendizaje automático) para controlar flujos y simular escenarios. Soluciones de seguimiento y alerta temprana detectan retrasos o desviaciones de costes, facilitando la toma de decisiones. La planificación de escenarios mediante herramientas de análisis predictivo, tales como la simulación del impacto de distintos niveles arancelarios o rupturas de suministro, resulta también útil para prepararse con planes de contingencia. Esta cultura de previsión y agilidad, en contraste con la obsesión exclusiva por la eficiencia y el just in time, aumenta la resiliencia frente a disrupciones comerciales.

Gestión estratégica de inventarios

Otra táctica es ajustar las políticas de inventario para mitigar riesgos. Si antes muchas cadenas operaban con inventarios mínimos, ahora se reconsidera esa filosofía.

Aumentar las existencias de seguridad de insumos críticos puede ser prudente cuando se anticipa una subida arancelaria o un desabastecimiento. Un fabricante de componentes electrónicos podría almacenar chips para meses antes de un arancel, asegurando una producción continua a coste antiguo.

Mantener el nivel de inventario tiene un coste financiero, pero en entornos volátiles actúa como un seguro. La clave es encontrar un equilibrio: identificar qué materiales justifican stock de reserva y cuáles pueden seguir bajo modelos just in time. Muchas firmas manufactureras españolas están refinando estos análisis.

Ingeniería arancelaria y cumplimiento normativo

Las empresas más sofisticadas exploran vías legales para minimizar el impacto de los aranceles sin deslocalizar. La ingeniería arancelaria implica ajustar la clasificación arancelaria o realizar pequeños cambios en el país de origen de ciertas fases del producto para aprovechar tratados vigentes.

Exportadores europeos de aceite de oliva, por ejemplo, enviaron aceite a granel a países vecinos para su envasado, de modo que el producto final entrara en EE. UU. con distinta procedencia. También se aprovechan zonas francas o depósitos aduaneros donde las mercancías importadas pueden transformarse o almacenarse temporalmente sin incurrir en aranceles inmediatos.

Estas medidas requieren un estricto cumplimiento normativo y un asesoramiento experto, pero pueden suponer ahorros sustanciales. Las empresas españolas están atentas a los acuerdos comerciales de la UE para canalizar sus flujos de comercio de la forma más ventajosa.

En resumen, la resiliencia de las cadenas de suministro se ha convertido en una prioridad estratégica. Las compañías están aprendiendo a equilibrar la preocupación por los costes y la eficiencia con la flexibilidad operativa, diversificando riesgos, acercando nodos productivos, invirtiendo en información y previendo escenarios. Todo ello sin perder de vista la eficiencia, pero incorporando márgenes de seguridad y adaptabilidad. Este cambio de mentalidad supone pasar de una optimización estática a una optimización dinámica de la cadena de suministro, donde los costes se sopesan junto con los riesgos en constante evolución.

Impacto sectorial: de la automoción a la energía

La crisis de los aranceles ha actuado como un test de estrés para las cadenas de suministro en todos los sectores. Industrias con procesos globalizados de largo alcance (automoción, electrónica, agroalimentaria) han reconocido puntos débiles en su dependencia de ciertos países o insumos. Aunque la consecuencia a corto plazo de estos costes sobrevenidos es el aumento de los precios o la reducción de los márgenes, a medio plazo estas disrupciones impulsan cambios estructurales.

La experiencia en España muestra que anticipación y adaptación van de la mano. Las empresas que mejor se comportan son aquellas que ya habían invertido en diversificar sus fuentes de suministro y mercados de exportación, o que han reaccionado rápidamente, implementando cambios tácticos para eludir o amortiguar el golpe de los aranceles. Estas experiencias refuerzan la importancia de adoptar una estrategia internacional flexible, donde el riesgo comercial se gestione activamente y no se dependa de un solo país.

La vulnerabilidad a esta crisis varía según el sector en función de su dependencia del comercio internacional y la complejidad de las cadenas productivas. Como se muestra a continuación, algunas industrias clave afrontan desafíos particulares.

Industria manufacturera y agrícola

Estos sectores dependen de insumos importados y mercados de exportación abiertos. Los aranceles encarecen materias primas y componentes extranjeros, aumentando los costes de producción. Los exportadores agrícolas e industriales a menudo son los primeros en sufrir represalias arancelarias.

Por ejemplo, tras los aranceles estadounidenses de 2019, los exportadores españoles de aceite de oliva y vino sufrieron un sobrecoste del 25 % en Estados Unidos, por lo que tuvieron que buscar mercados alternativos (Asia, Oriente Medio) o ajustar su modelo comercial. En lugar de enviar solo producto terminado, algunas aceiteras optaron por enviar aceite a granel para envasado en destino o en terceros países, y el sector del vino y alimentos gourmet diversificó destinos.

Estas estrategias de adaptación demostraron su eficacia: pese a los aranceles, entre 2019 y 2021 las exportaciones españolas a Estados Unidos de ciertos productos agroalimentarios crecieron más que a otros destinos, aunque algunos, como la aceituna de mesa, redujeron su cuota en ese mercado. No obstante, las pymes alimentarias han requerido apoyo institucional para costear el acceso a mercados alternativos.

Automoción

La cadena de suministro automotriz es global e interdependiente, con componentes de múltiples países. Los aranceles elevan precios y amenazan con interrumpir la logística. En Europa, fabricantes y proveedores temen aumentos de costes. Y España es uno de los mayores productores de vehículos en el continente.

Si Estados Unidos aplica finalmente un arancel elevado a vehículos europeos, marcas con producción en España podrían perder competitividad. Aunque la venta directa de automóviles españoles en EE. UU. es casi inexistente, el efecto indirecto será relevante si las marcas alemanas y francesas ven reducida su cuota en el mercado norteamericano.

Ante la incertidumbre comercial, algunos actores españoles han buscado mayor integración regional. Seat (Grupo VW) centra sus exportaciones en mercados europeos. Y proveedores como Gestamp o Grupo Antolín han invertido en plantas en Norteamérica, Europa del Este y Asia para producir cerca de los centros de ensamblaje de sus clientes, con lo cual se reducen los envíos transfronterizos y la exposición a aranceles.

Esta estrategia –que ya se aplicaba con anterioridad a 2025, pero que resulta especialmente valiosa ahora– les permite esquivar muchos aranceles porque sus piezas cruzan menos fronteras. Aunque el sector teme efectos indirectos, estas empresas muestran cómo diversificar geográficamente la producción es un seguro frente a barreras comerciales.

Otras empresas españolas también han ensayado acercamientos a compañías chinas como Hygreen o Chery, llegando a acuerdos de producción en España bajo marca asiática o joint ventures.

Energía

Aunque está menos expuesto, también habrá repercusiones en este sector. Aranceles al acero, aluminio y otros materiales encarecen la construcción de infraestructuras energéticas en Estados Unidos. Las políticas arancelarias sobre recursos energéticos pueden alterar los flujos en las cadenas: un arancel estadounidense al crudo canadiense afecta a refinerías y al precio de los combustibles en Norteamérica. En renovables, la cadena de suministro global de equipos también es vulnerable: los aranceles a componentes chinos de paneles solares o turbinas eólicas elevan los costes de proyectos en Europa y América.

Grandes compañías energéticas españolas, como Iberdrola o Repsol, operan en numerosos países. La primera, líder en renovables, ha lidiado con los aranceles a componentes (como los de las torres eólicas de acero) adaptando sus compras: incrementó la adquisición de componentes a proveedores europeos y promueve el desarrollo de cadenas de suministro locales. En sus proyectos estadounidenses, procuró comprar equipos a fabricantes con planta en EE. UU. para cumplir requisitos locales y evitar sobrecostes. Por su parte, Siemens Gamesa Renewable Energy, con fuerte presencia en España, ajustó los diseños de las turbinas para reducir la dependencia de partes sujetas a arancel y contempla ensamblar más componentes en Estados Unidos6. Estas acciones demuestran la importancia de la innovación y la flexibilidad en la industria energética.

Textil y moda

El sector textil español, ejemplificado por Inditex (ZARA) o Mango, ha sido pionero en la agilidad de su cadena de suministro. Inditex sobresale por su modelo híbrido: parte de su producción es cercana (España, Portugal, Marruecos, Turquía) para responder rápido a la demanda europea, y parte es lejana (Asia) para grandes volúmenes de materias primas básicas.

Gracias a esta configuración, la empresa pudo maniobrar ante la incertidumbre global: si ciertos países asiáticos encarecen sus exportaciones por aranceles, Inditex puede aumentar los pedidos a fábricas más cercanas.

El hecho de que la red de aprovisionamiento de Inditex esté repartida por más de cincuenta países le permite redistribuir la producción y adaptarse rápidamente a nuevos aranceles7, para así poder afrontar con optimismo las tensiones actuales sin repercutir precios al consumidor.

Las firmas de moda españolas han optimizado la logística para ser eficientes incluso con producciones fragmentadas. La lección del sector textil es clara: cadencia y flexibilidad pueden ser más valiosas que la pura minimización del coste unitario en contextos de incertidumbre.

Electrónica y bienes de consumo tecnológicos

Intensivos en importaciones asiáticas, estos sectores acusan mucho la subida de aranceles. Los componentes importados desde China y el sudeste asiático encarecen su coste de entrada en Estados Unidos y Europa (por impacto en componentes vinculados a cadenas norteamericanas). Los fabricantes podrían repercutir costes en precios minoristas, frenando la demanda. Además, los componentes esenciales sujetos a arancel complican la producción local. Para mitigar los efectos, algunas empresas tecnológicas adelantan compras (stockpiling) o rediseñan productos para depender de insumos alternativos no gravados.

Recomendaciones para las empresas españolas

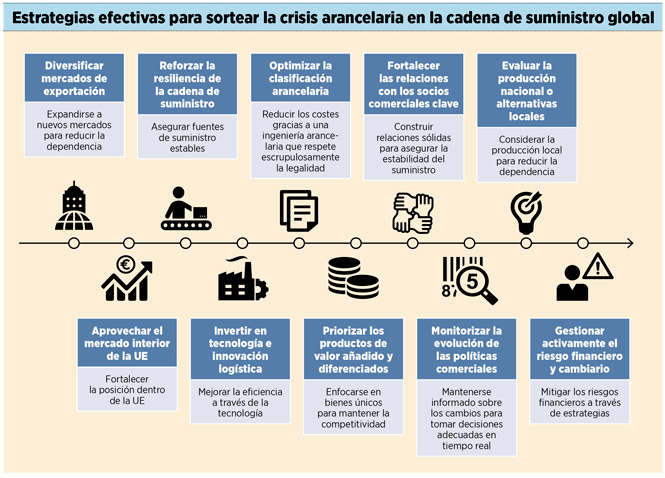

A continuación, se presenta un decálogo de recomendaciones concretas para empresas españolas, derivadas del análisis anterior:

1. Diversificar mercados de exportación

Se trata de reducir la dependencia de uno o dos mercados exteriores y explorar activamente nuevas geografías. Por ejemplo, si una empresa concentra gran parte de sus ventas en un país susceptible de sanciones o aranceles (como Estados Unidos o China), debería desarrollar mercados alternativos en Asia, África o Latinoamérica.

Diversificar mercados amortigua el impacto de cualquier medida proteccionista individual, a la vez que aprovecha oportunidades de crecimiento donde la demanda de productos españoles está en alza. Este enfoque requiere inversión en inteligencia de mercados y posible adaptación de los productos a los gustos locales, pero fortalece la resiliencia exportadora.

2. Aprovechar el mercado interior de la UE

Hay que fortalecer la posición en el mercado europeo y las cadenas de valor dentro de la UE. La Unión Europea sigue siendo un área comercial estable, con reglas comunes y sin aranceles internos. Las empresas españolas deben sacar partido de esta fortaleza, incrementando su penetración en países vecinos y colaborando más estrechamente con socios comunitarios. Esto puede implicar alianzas estratégicas con empresas europeas, integración en proyectos transnacionales o participación en consorcios apoyados por fondos europeos.

Aumentar la cuota de mercado en la UE no solo compensa posibles pérdidas fuera, sino que fortalece la voz de esa empresa en cualquier respuesta colectiva que Europa dé a futuras disputas comerciales (al estar presente en múltiples países de la Unión).

3. Reforzar la resiliencia de la cadena de suministro

Se debe evaluar vulnerabilidades y diversificar fuentes de aprovisionamiento, priorizando aquellas situadas en entornos de bajo riesgo arancelario. Es aconsejable realizar mapas de riesgos de la cadena: identificar insumos críticos provenientes de países en riesgo y buscar proveedores alternativos o secundarios (idealmente, al menos uno dentro de la UE). También conviene establecer acuerdos flexibles con proveedores y mantener inventarios estratégicos (stock de seguridad) de componentes clave.

La resiliencia bien planificada puede suponer costes adicionales moderados, pero evita paradas en producción o sobrecostes extremos. Los inventarios de redundancia son útiles para mitigar disrupciones, mejorando la resiliencia y actuando como amortiguador estratégico.

4. Invertir en tecnología e innovación logística

Es necesario adoptar herramientas avanzadas de visibilidad logística, análisis de datos y simulación de escenarios.

La información actualizada al minuto sobre el estado de envíos, inventarios y pedidos permite reaccionar con agilidad. Los sistemas ERP integrados con los proveedores, los sensores IoT, las plataformas de seguimiento de contenedores o el uso de inteligencia artificial para predecir retrasos en aduanas proporcionan ventajas competitivas.

Estas soluciones ayudan a tomar decisiones informadas a la hora de redirigir un embarque o activar un proveedor de respaldo. La analítica predictiva es valiosa para elaborar planes de contingencia anticipados. La digitalización de la cadena aumenta la capacidad de absorber disrupciones sin perder eficiencia.

5. Optimizar la clasificación arancelaria y el cumplimiento normativo

Conviene disponer de asesoramiento experto en aduanas para minimizar pagos arancelarios dentro del marco legal. Revisar la clasificación aduanera de productos puede revelar oportunidades de reclasificación legítima (ingeniería arancelaria). Además, se tiene que explorar el uso de acuerdos comerciales existentes, considerando proveedores en países con acuerdos de libre comercio, y aprovechar zonas francas o depósitos aduaneros en territorio español para operaciones de montaje o almacenaje sin incurrir en aranceles inmediatos.

Todas estas acciones requieren un riguroso cumplimiento de la normativa, siendo fundamental capacitar al personal o apoyarse en especialistas externos.

6. Priorizar productos de alto valor añadido y diferenciados

Lo ideal es enfocar la propuesta comercial en bienes o servicios donde la empresa ofrece un valor único y puede repercutir costes sin perder competitividad. La venta de productos altamente diferenciados (tecnológicamente avanzados, de marca reconocida o calidad premium) suele ser menos sensible al precio. Si los aranceles encarecen el producto, el cliente puede asumir parte del sobreprecio al no encontrar sustitutos de la misma calidad.

Un fabricante de maquinaria especializada o un productor de alimentos gourmet tiene margen a la hora de modificar los precios para ajustarse a los aranceles, apoyándose en su marca y calidad.

Invertir en I+D y branding para elevar la diferenciación se convierte en una estrategia defensiva: convierte el producto en “inelástico” frente a aranceles en mayor medida que uno genérico. Orientarse hacia segmentos de mayor valor añadido no solo mejora márgenes, sino que también protege frente a vaivenes arancelarios.

7. Fortalecer las relaciones con socios comerciales clave

Hay que mantener un diálogo proactivo y colaborativo con los clientes y proveedores de los mercados importantes. Esta comunicación fluida con los socios de la cadena de valor es crucial.

En este sentido, las empresas españolas deben informar con transparencia a sus clientes extranjeros sobre la gestión de los retos (generar confianza de continuidad) y discutir y suscribir alianzas estratégicas o acuerdos a largo plazo con proveedores para asegurar suministros (compartir costes, renegociar contratos).

Muchas soluciones pueden surgir de la cooperación, así que es importante participar en asociaciones sectoriales y foros empresariales para unir fuerzas y presentar una posición común ante las autoridades comerciales, influyendo en medidas gubernamentales o excepciones arancelarias.

8. Monitorizar la evolución de las políticas comerciales

Se trata de implementar mecanismos internos para seguir de cerca cualquier cambio en las normas de comercio internacional. Dada la rapidez en la toma de decisiones, las empresas necesitan estar bien informadas en tiempo real. Por tanto, es recomendable una asignación clara de la responsabilidad (por ejemplo, al departamento de compliance o inteligencia de mercado) en el seguimiento de las noticias sobre aranceles, acuerdos comerciales o disputas ante la OMC en mercados relevantes.

Esta monitorización incluye legislación estadounidense y políticas comerciales de la UE y de otros países de destino. En España es aconsejable contactar con los organismos oficiales que ofrecen alertas y análisis (Ministerio de Industria, ICEX, cámaras de comercio).

Una empresa informada con antelación puede anticiparse: hacer lobby, ajustar la estrategia de precios o acelerar pedidos antes de la entrada en vigor de un arancel. El manejo de la información es clave y puede traducirse en ahorros o ventaja competitiva.

9. Evaluar la producción nacional o alternativas locales

Es necesario reexaminar la viabilidad de producir localmente insumos o productos finales críticos, especialmente si se prevén aranceles elevados a largo plazo. Aunque fabricar en España puede ser más costoso en condiciones normales, el nuevo contexto puede alterar esa balanza.

Conviene realizar un análisis de costes totales (incluyendo aranceles, transporte, riesgo de interrupciones) para ciertos componentes clave: podría revelarse que abastecerse mediante proveedores locales españoles o europeos es más rentable.

En sectores estratégicos, los gobiernos español y europeo ofrecen incentivos para fomentar la producción local y reducir dependencias. Dos ejemplos son el impulso para la fabricación de semiconductores o el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos.

Las empresas españolas deberían estudiar si pueden beneficiarse de estos incentivos, estableciendo capacidad productiva local adicional o apoyando a proveedores nacionales con compromisos de compra a largo plazo. Internalizar parte de la producción que se hace fuera puede ser complejo, pero asegura mayor control y reduce exposición a vaivenes políticos.

10. Gestionar activamente el riesgo financiero y de tipo de cambio

Se debe incorporar en la planificación financiera la nueva realidad de costes arancelarios y posibles fluctuaciones monetarias. En este sentido, es recomendable elaborar escenarios financieros que contemplen distintos niveles de aranceles y su efecto en los márgenes, diseñando las estrategias de cobertura necesarias. Si una empresa importa en dólares insumos 25 % más caros por arancel, afronta un doble riesgo: el del arancel y el de la fluctuación dólar-euro.

Se pueden emplear instrumentos financieros (seguros de cambio, futuros, opciones) para cubrirse ante movimientos bruscos de divisas. Negociar con proveedores y clientes condiciones de pago más favorables también puede ayudar: pedir extensiones de plazo o facturar en moneda local para evitar riesgo cambiario.

Una revisión de la política de precios en mercados de exportación también es pertinente; quizá sea necesario ajustar precios de venta o recortar descuentos para compensar parcialmente los costes adicionales.

Finalmente, mantener una posición financiera saneada y con liquidez suficiente permitirá absorber mejor las conmociones temporales y aprovechar oportunidades. La gestión financiera prudente es un pilar más de la resiliencia general del negocio.

Conclusión

El decálogo que acabamos de detallar proporciona un marco práctico para que las empresas españolas y las Administraciones públicas se adapten a un mundo de creciente incertidumbre comercial.

En esencia, combinar la visión estratégica de largo plazo (reorientando mercados, diversificando cadenas y diferenciando productos) con la gestión táctica ágil de la cadena de suministro (vigilancia permanente, ajustes operativos rápidos e innovación) permitirá a las organizaciones no solo mitigar los efectos negativos de la crisis arancelaria, sino incluso encontrar oportunidades en la transformación en curso de las cadenas globales de suministro. En el turbulento entorno actual, la capacidad de las empresas para ser flexibles, proactivas y colaborativas será la clave que les permita mantener su competitividad y seguir prosperando.

Referencias

1. McIvor, R., Bals, L., Dereymaeker, T. y Foerstl, K. (2025). “Integrating sustainability and economic perspectives in reshoring: insights from the German automotive industry”. Supply Chain Management: An International Journal, 30 (2).

2. D’Ambrosio, A. y Lavoratori, K. (2025). “Reshoring to survive? The other side of de-globalization”. Journal of Industrial and Business Economics. En prensa.

3. Banco Mundial (2024). Global Economic Prospects 2024: Trade Rift and Supply Chain Shifts.

4. Day, S. J., Godsell, J. y Shou, Y. (2024). “Caught in the deglobalisation crosswind? De-risking by ‘China+1’ or ‘In-China-For-China’”. International Journal of Operations & Production Management, 45 (5).

5. Nowak, K. (2025, 27 de marzo). “Canada’s bold move in supply chain strategy: How PM Mark Carney’s policies are reshaping trade and logistics”. www.macmillanscg.com/blog

6. Keen, M. (2025, 20 de febrero). “Impact of Trump administration tariffs on US onshore wind energy costs and deployment”. www.linkedin.com https://www.linkedin.com/pulse/impact-trump-administration-tariffs-us-onshore-wind-energy-keen-ie1uc/

7. Reid, H. y Pons, C. (2025, 12 de marzo). “Zara owner Inditex ‘optimistic’ about U.S. despite tariffs”. Reuters.

Sebastián Bruque Cámara

Profesor del área de Organización de Empresas en la Universidad de Jaén ·

José Moyano Fuentes

Profesor del área de Organización de Empresas en la Universidad de Jaén ·

Steven Carnovale

Profesor y director del programa de máster en Gestión de la Cadena de Suministro en Florida Atlantic University ·

Artículos relacionados

Ideas innovadoras para 2004

HD

Harvard Deusto

Business Review (Núm. 358) · Estrategia

Renacimiento, faros y tormentas: el desarrollo profesional en tiempos de incertidumbre

Artículo del mes

Business Review (Núm. 357) · Habilidades directivas · Julio 2025

Durante el Renacimiento, la apertura al conocimiento y la interacción entre artistas, científicos y comerciantes impulsaron avances significativos. Las cortes y academias se convirtieron en centros de intercambio intelectual donde las ideas fluían, fomentando alianzas que transformaron tanto el pensamiento como la producción de conocimiento. Este enfoque colaborativo es un precursor directo del trabajo interdisciplinar y globalizado que caracteriza al mundo actual.

En este contexto de intercambio y colaboración, surgió el ideal renacentista del hombre universal, que promovía una visión integral del conocimiento. Figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci –quien no solo fue un artista excepcional, sino también ingeniero, anatomista y científico– ejemplificaron este ideal, dominando múltiples disciplinas.

Esta polimatía demostró que la verdadera innovación surge de la intersección entre diferentes campos del saber, un principio que sigue inspirando a los profesionales modernos a diversificar sus habilidades y adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo.

La transformación social y cultural del Renacimiento no solo fomentó la polimatía, sino que también exigió una mentalidad flexible y abierta al cambio. Los avances científicos, las transformaciones políticas y la evolución económica obligaron a las personas a reinventarse constantemente. De manera análoga, en el mundo contemporáneo, las habilidades multifacéticas permiten a los profesionales adaptarse a entornos laborales dinámicos y contribuir al cambio estructural en sus organizaciones.

Estas lecciones del Renacimiento encuentran eco en las competencias clave identificadas por el Foro Económico Mundial para el futuro del trabajo. Según el Future of Jobs Report 20251, se prevé que el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambien de aquí a 2030. Esta variación significativa resalta la importancia de ciertas competencias que tienen sus raíces en el espíritu renacentista:

1. Pensamiento analítico e innovación. Al igual que los humanistas renacentistas utilizaron el pensamiento crítico para impulsar avances científicos y artísticos, hoy esta competencia es crucial para resolver problemas complejos e impulsar la creatividad en un mundo cada vez más tecnológico.

2. Aprendizaje activo y continuo. Los grandes pensadores renacentistas fueron autodidactas y promotores de la educación continua. En la actualidad, con la rápida evolución tecnológica, la capacidad de aprender constantemente se ha vuelto indispensable, con un énfasis particular en habilidades tecnológicas relacionadas con la IA, los datos, las redes y la ciberseguridad.

3. Creatividad e iniciativa. La originalidad, un valor central durante el Renacimiento, sigue siendo clave para la innovación. El pensamiento creativo se destaca como una de las habilidades cuya demanda más aumentará en los próximos años.

4. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Los cambios políticos y culturales del Renacimiento exigieron una constante capacidad de adaptación. Hoy, estas competencias son fundamentales para navegar entornos profesionales en constante transformación, especialmente ante los desafíos económicos y tecnológicos actuales.

5. Liderazgo e influencia social. Los mecenas renacentistas entendieron el poder del liderazgo transformador. Actualmente, el liderazgo y la influencia social se mantienen entre las habilidades más demandadas para gestionar equipos e influir positivamente en la sociedad.

Además de estas competencias, el informe del Foro Económico Mundial destaca la creciente importancia de habilidades como la gestión del talento y la gestión ambiental.

Aunque no directamente asociadas con el Renacimiento, estas competencias reflejan la necesidad actual de líderes multifacéticos capaces de navegar un mundo complejo y en constante cambio, muy similar al espíritu de adaptabilidad y amplitud de conocimientos que caracterizó la polimatía renacentista.

La transformación del mercado laboral subraya la importancia de adoptar un enfoque de aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades diversas, reminiscencia del ideal renacentista del hombre universal.

Inspirados en estos principios del Renacimiento y su relevancia contemporánea, proponemos un modelo de desarrollo profesional (ver el cuadro 1) que integra cuatro elementos fundamentales. Este enfoque busca construir una carrera sólida y sostenible, apoyándose en unos cimientos robustos y tres pilares esenciales.

Este modelo renacentista de desarrollo profesional fomenta la creatividad, la resiliencia y la polivalencia, cualidades esenciales para afrontar los desafíos del siglo XXI. Al combinar la amplitud de conocimientos con la profundidad en áreas específicas, los profesionales pueden desarrollar perfiles de tipo renacentista, altamente valorados en el mercado laboral actual, capaces de innovar, liderar y adaptarse en un mundo en constante evolución.

Propósito: enciende tu faro

El primer requisito para construir una carrera profesional exitosa es dotarla de unos cimientos, que en este caso es el propósito –nuestro faro–. Pero ¿cómo identificar nuestros propósitos vitales? ¿Y cómo enlazarlos con nuestros propósitos personales? Definir un propósito profesional sólido implica un proceso de introspección y alineación entre nuestros valores, pasiones y metas a largo plazo. Este propósito actúa como una brújula, guiando la toma de decisiones estratégicas y dotando de sentido a nuestro desarrollo profesional.

Dejar que nuestro faro aflore es el aspecto más importante en nuestra carrera profesional y, en general, en la vida. Ese faro, entendiéndolo como la luz que ilumina nuestra andadura profesional, es la clave que permite que todo se transforme. Para desarrollar una carrera auténtica, alineada con nuestro yo verdadero, y a través de la cual tengamos la capacidad de impactar en el mundo, necesitamos activarlo.

Por ello, antes de hablar de cualquiera de los tres pilares del modelo, esta es la primera pregunta que debemos hacernos: ¿qué me mueve realmente? Esto es lo que algunos autores han denominado como nuestra “estrella polar”, aquello que tiene tanta importancia para nosotros que esencialmente guía nuestro destino. ¿Dirías que sabes cuál es la tuya, aquello que sientes tan fuertemente que de forma inevitable te guía a tu siguiente paso?

Se trata de preguntas de un calado enorme, y precisamente por ello es muy importante dedicar tiempo a contestarlas con la honestidad y profundidad que se merecen. Debes desgranar aquello que habla de tus valores y tus anhelos, aquello que tiene que ver con tu propósito verdadero, para descubrir quién eres realmente y utilizarlo como base de tus decisiones más importantes.

Polimatía y aprendizaje continuo

En un mundo BANI (brittle, anxious, non-linear e incomprehensible), donde todo cambia a gran velocidad y se requiere una visión lo más amplia posible de las cosas, hemos hablado de cuáles son las competencias clave para desarrollar un perfil profesional de éxito. Entendemos éxito como la capacidad de influir positivamente en los demás, ser fiel a uno/a mismo/a y liderar con espíritu (real) de servicio.

Habilidades tan importantes como el pensamiento crítico, la creatividad o la resiliencia son esenciales para hacer aflorar nuestro propósito y navegar las aguas complejas con las que nos encontramos hoy. Y es que el propósito –esa palabra tan grande– no es algo que aparece sin más, como por arte de magia, sino que, por el contrario, normalmente se descubre tras afrontar diferentes experiencias una y otra vez, en un proceso de ensayo y error.

Este enfoque tiene mucho que ver con ese perfil renacentista del que hemos hablado, enfocado en diversificar habilidades y adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Como afirma la conferenciante americana Terri Trespicio2 en un conocido TED Talk, no descubrimos nuestro propósito pensando, sino probando cosas, involucrándonos en diferentes actividades y viendo cuáles de ellas resuenan más.

Por tanto, la polimatía y el firme compromiso con el aprendizaje continuo son claves esenciales para que nuestro faro se encienda. Pero ¿cómo desarrollar ambos? Nos gustaría destacar dos aspectos clave: por un lado, la curiosidad, y por el otro, la flexibilidad y capacidad de adaptación.

En una conversación reciente con un cazatalentos, comentaba precisamente esto: según el último informe de AESC3, el de mayor relevancia sobre búsqueda de ejecutivos, las dos habilidades clave del liderazgo, y muy especialmente del liderazgo de alta dirección, deben ser la agilidad y la innovación, que también son destacadas por el informe más reciente del Foro Económico Mundial citado anteriormente. Y si reflexionamos más profundamente sobre ello, ¿cuáles son los principales elementos que condicionan a ambas habilidades?

1. Curiosidad

La principal palanca para desarrollar un perfil polimático es asegurarnos de afrontar nuestra carrera profesional con la bandera de la curiosidad, con esa disposición de ver las cosas con ojos de principiante, ya que esa es la base del aprendizaje continuo.

En un mundo profesional donde todo cambia constantemente, que requiere líderes ágiles y adaptables, aprender (y desaprender) constantemente es el ingrediente indispensable para que todo funcione y aporte valor estratégico.

Ese querer saber más es la llama que enciende nuestro motor estratégico y la clave para que nuestros equipos –y la compañía a la que servimos– mantengan su ventaja competitiva. Así que, si quieres apostar por una habilidad clave que te permita transitar el camino laberíntico de nuestra carrera profesional, céntrate ahí. Cultiva una mente abierta (no hay mente ágil que no sea abierta) y mira siempre con ojos de aprendiz.

Solo así podrás desbloquear la creatividad y generar nuevas soluciones. Y, como indica el abogado sudafricano Jared Lesar en su exitoso pódcast Breaking Out with Jared Lesar, es la curiosidad la que nos impulsa a hacer preguntas y a explorar diferentes caminos, lo cual eventualmente nos lleva a encontrarnos con la carrera que realmente amamos4.

2. Flexibilidad y capacidad de adaptación

Explica la consultora Isabel Iglesias, que es una de las LinkedIn Top Voices, que hoy por hoy no solo es posible cambiar de carrera, sino que es lo más normal. Lo que se entendía como carrera profesional lineal es un mito. Por el contrario, lo que tenemos ahora son carreras profesionales líquidas, que van mutando, transformándose. Como ella misma indica, las carreras profesionales han pasado a ser auténticas yincanas, algo con lo que tenemos que aprender a convivir.

En realidad, son excelentes noticias, porque nos da la capacidad de reinventarnos continuamente. De hecho, no solamente eso: nos permite retomar el control sobre nuestros destinos.

Un claro resultado de ello es la proliferación de maneras más flexibles de trabajar. La expansión de la llamada economía gig, por ejemplo, es muestra de ello. Lo que el mercado demanda actualmente de los profesionales es lo mismo que ellos, a su vez, demandan de vuelta: versatilidad y agilidad, la posibilidad de desarrollar alternativas flexibles que nos permitan adaptarnos a esos cambios constantes.

Ya no vivimos en un mundo local, y como profundizaremos más adelante, aspectos como la trascendencia geopolítica son ahora mismo un factor más a tener en cuenta en nuestro devenir profesional. Los eventos globales que suceden en el mundo se tendrán cada vez más en cuenta en nuestra toma de decisiones y en la definición de éxito profesional.

Redes de colaboración

Otra de las bases fundamentales para afrontar lo que hemos denominado una carrera profesional líquida, no lineal, es decir, una que va transformándose continuamente, es lo que se conoce como mentoría.

En una conferencia reciente sobre gestión de carrera profesional, una de las ponentes, directiva de alta dirección y con gran recorrido, comentó que las dos claves principales para desarrollar una carrera profesional de éxito eran estas: 1) la visión –lo que aquí hemos denominado propósito– y 2) la mentoría. Cuánta razón. Desde nuestra experiencia acompañando a cientos de profesionales y futuros líderes, ambas son palancas muy necesarias para el éxito en los negocios y en la vida.

Respecto a la mentoría, hay que tener en cuenta que, en una economía de red, nuestras carreras profesionales también deben serlo. Daniel Goleman5, en su reconocido trabajo sobre la inteligencia emocional, piedra angular en el desarrollo de nuestras carreras, profundiza también en la importancia de contar con el soporte de personas a las que admiras y en quienes confías, y que están ahí para aportar desde el grado que da la experiencia. Y, sobre todo, para ayudarte a que las ramas no tapen el bosque.

Contar con estas figuras de apoyo es fundamental para disponer de una guía firme en la toma de decisiones importantes, vital para no perderse en el camino. Pero ¿sabes cuál es el mayor impacto de un mentor? Como apunta Goleman, lo más relevante es que resulta clave para ayudarte a desarrollar la autoconsciencia, la autogestión y la conciencia social, aspectos cruciales para el avance en tu carrera profesional.

¿Cómo detectar a esas personas clave? Lo primero, saber desarrollar relaciones profundas. Esto es lo que Herminia Ibarra, profesora de la London Business School y experta en liderazgo, denomina networking estratégico. Como ella misma indica, el networking bajo este prisma no va tanto de coleccionar contactos y asistir a eventos como de construir relaciones con intención y calidad. Ambos conceptos, que tienen que ver con habilidades tan humanas como la escucha activa, la empatía y la paciencia, serán muy difíciles de replicar por la IA, por lo que mantendrán la necesidad de las interacciones humanas.

Por ello, centrarnos en aprender a construir y mantener este tipo de relaciones será clave para desarrollar una carrera profesional con impacto, y contar con las herramientas necesarias para navegar las tempestades del mundo actual, sabiendo aprovechar el impulso de cada etapa. En un mundo donde la fuerza de la IA avanza con rapidez, lo que nos hará diferentes serán precisamente esas habilidades que nos distinguen como humanos. Y es que, como afirma Sonia Pardo Fernández, periodista y socia de Somos 21, “la gran revolución que viene no es tecnológica; es humana”.

Visión estratégica y adaptabilidad

Hablemos también de la importancia del contexto. Porque en un mundo donde todo cambia vertiginosamente y todo está interconectado, liderar nuestras carreras profesionales tendrá que ver cada vez más con el continente y no solo con el contenido.

La agilidad profesional en el siglo XXI exige una visión que va más allá de nuestras competencias individuales. Los cambios geopolíticos, las innovaciones tecnológicas y los cambios sociales (continente) se han convertido en una variable clave de nuestro desarrollo profesional. Ya no basta con ser un profesional competente (contenido); hoy es vital integrar la visión estratégica de lo que sucede en el mundo.

Por ello, uno de los mayores retos para el profesional y las organizaciones actuales es navegar con determinación y efectividad el contexto geopolítico más convulso y volátil en décadas. Vivimos una tesitura excepcional, inédita desde 1945, condicionada por una creciente incertidumbre en el orden internacional, el comercio global y una disrupción tecnológica sin precedentes.

La incertidumbre, sin embargo, nunca puede ser paralizante: uno de los imperativos de toda carrera es atravesar la niebla que nos rodea en tiempos inciertos. Interpretar el entorno, identificar las grandes tendencias, discernir y anticiparse a escenarios alternativos de futuro es indispensable e inaplazable.

Nicolás Maquiavelo, político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, en el capítulo XXV de El príncipe (1532) observa: “El príncipe que confía en su fortuna está perdido cuando esta cambia. Pienso que quien tendrá éxito será quien dirija sus acciones de acuerdo con el espíritu de los tiempos”.

Para Maquiavelo, el “espíritu de los tiempos” es el contexto político, económico, social e intelectual de la época en la que se vive, siempre cambiante y a menudo incomprensible. Interpretar el gran contexto (big picture) es condición necesaria para transitar con efectividad las inseguridades de un mundo en transformación. Como lector de autores clásicos de la Antigüedad, Maquiavelo comprendió el valor de evitar el caos, de esquivar y gestionar la incertidumbre como medio para mitigarla o aprovecharla. De la reflexión atemporal del filósofo florentino, podemos extraer tres ideas clave para navegar con mayor efectividad en tiempos inciertos.

En primer lugar, Maquiavelo nos invita a desarrollar e incorporar un hábito de reflexión hacia el entorno como competencia esencial del liderazgo. Y llevarlo a cabo con regularidad y rigor. Si ello era una necesidad en la Italia renacentista, cuánto más lo será en un mundo en constante cambio geopolítico, económico y tecnológico.

En segundo lugar, nos propone abandonar la actitud defensiva o fatalista hacia un entorno imprevisible e incierto. Cualquier evolución no es necesariamente hostil, no tiene por qué debilitarnos o hacernos más vulnerables. Por ello, es esencial un enfoque proactivo para aprovechar cualquier transformación o incertidumbre que pueda dar lugar a un nuevo abanico de escenarios, opciones o posibilidades para la carrera, así que la incertidumbre puede ser fuente y palanca para la mejora.

Y, en tercer lugar, y como consecuencia de las dos ideas anteriores, Maquiavelo alude a la determinación de tomar decisiones en base al análisis del entorno. Es decir, la reflexión, el conocimiento y el entendimiento deben trascender la mera esfera intelectual para convertirse en acción concreta. Por ello, la valentía y el compromiso con la toma de decisiones en base a nuestro propósito son claves: solo entonces el liderazgo tiene la capacidad de imponerse a un entorno incierto.

Cinco siglos después de Maquiavelo, seguimos aspirando a generar certidumbre en nuestras vidas y organizaciones mientras transitamos un entorno marcado por la complejidad y la incertidumbre. Y aunque haya notables similitudes entre la Florencia renacentista y la actualidad (en términos de riesgo y volatilidad política y económica), no es menos cierto que existen también factores diferenciales. Entre ellos, cabe destacar al menos dos.

1. Complejidad e interdependencia. Siendo la globalización un proceso de interconectividad que se inició en el siglo XV, hoy vivimos en un mundo cuyo nivel de complejidad e interdependencia no tiene precedentes. Estamos conectados por flujos regionales y globales de bienes, servicios, capital, ideas y datos. Esta interdependencia implica que ningún Estado, organización o persona es autosuficiente; todos tienen (tenemos) cierto grado de exposición y riesgo, pero también de oportunidades de mejora.

2. Desarrollo tecnológico exponencial. Tres datos permiten hacerse una idea de la aceleración. El primero es que entre el primer vuelo en aeroplano de la humanidad (1903) y el primer alunizaje en una misión tripulada (1969) apenas trascurrieron seis décadas. El segundo es que desde 2015 hay en el mundo más dispositivos móviles que seres humanos. Y el tercero es que el objeto más fabricado en la historia de la humanidad es el microtransistor (componente básico de la industria electrónica): entre 1960 y 2018 se han fabricado 13 sextillones, la mayoría de ellos no discernibles por el ojo humano a simple vista.

En 2018, cuando todavía era primer ministro canadiense, Justin Trudeau resumió la aceleración tecnológica que nos rodea con particular nitidez: “el ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido y, sin embargo, nunca volverá a ser tan lento”. Hoy, la AI representa un reto y una oportunidad como la humanidad no había conocido. Según Daron Acemoglu, catedrático del MIT y premio nobel de economía de 2024, “el impacto de la inteligencia artificial será una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica”6.

Interdependencia y exponencialidad tecnológica son, por tanto, dinámicas contemporáneas e inéditas que nos dan pistas importantes sobre cómo articular esquemas de pensamiento que nos ayuden a descifrar nuestro entorno. En este sentido, es preciso prestar más atención a las tendencias (lo que importa a medio y largo plazo) que a los eventos concretos, las breaking news (lo que impacta a corto, lo noticiable), y también hay que desarrollar mapas mentales para “unir puntos”, esto es, detectar cómo distintas tendencias (geopolíticas, económicas, tecnológicas) se influyen, condicionan o retroalimentan. Hoy no solo está todo conectado, sino que lo está de modo virtualmente inmediato.

Como en las antiguas tragedias griegas, un universo ordenado, es decir, lo contrario a caótico o incierto, constituye una virtud en sí mismo. Aunque esta aspiración sea difícilmente alcanzable en el mundo real, le corresponde al líder contribuir a hacer de la incertidumbre un estímulo e incentivo para generar oportunidades y mejoras.

Referencias

1. Foro Económico Mundial (2025). Future of Jobs Report 2025.

2. Trespicio, T. (14 de septiembre de 2015). Stop searching for your passion. YouTube.com

3. González, C. (28 de marzo de 2025). “Landing de C-Suite: Tips from a Headhunter”. En Career Beats. Spotify.

4. Lesar, J. (27 de febrero de 2021). “Introduction to Breaking Out”. En Breaking Out with Jared Lesar. Spotify.

5. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.

6. Suárez, G. (16 de octubre de 2023). “Daron Acemoglu: ‘El impacto de la inteligencia artificial ser· una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica’”. El Mundo.

Carmen González

Directora asociada de Esade Careers en Esade Business & Law School ·

Roque Adrada

Director asociado de Esade Careers en Esade Business & Law School ·

Jordi Molina

Senior lecturer de Geopolítica y Geoeconomía en Esade Law School ·

Artículos relacionados

Una gran idea

TP

Tom Peters

Business Review (Núm. 357) · Habilidades directivas

Liderazgo en la incertidumbre: aprendiendo a bailar sobre el volcán

Artículo del mes

Business Review (Núm. 351) · Estrategia · Enero 2025

En la actualidad debemos hacer frente a múltiples desafíos, como el cambio climático, los conflictos geopolíticos, la polarización social y política, las tensiones demográficas, la aparición de tecnologías disruptivas, las situaciones de pobreza, las grandes migraciones y los problemas de salud.

Se trata de un contexto que se asemeja a la erupción de un volcán por la fuerza arrasadora de sus efectos, por lo que planteamos enmarcarlo bajo el acrónimo VOLCANIC por las siglas en inglés de sus características. Y es que se caracteriza por ser volátil (volatile), continuo (ongoing), líquido (liquid), complejo (complex), ambiguo (ambiguous), anidado (nested), interactivo (interactive) y caótico (chaotic). De hecho, esta perspectiva va más allá del ampliamente utilizado concepto VUCA o el más reciente concepto BANI.

Por otra parte, reflexionamos sobre los resultados de una investigación en torno al posicionamiento de las organizaciones frente a las exigencias de dicho escenario. Se basa en las aportaciones de más de mil directivos y líderes empresariales que han participado en el Executive MBA de Esade Business School durante los últimos cinco años.

Las características del nuevo entorno “VOLCANIC”

Repasemos en detalle los rasgos distintivos del contexto en el que se ven obligadas a operar las empresas en la actualidad:

Volátil

El entorno se caracteriza por la inestabilidad, la imprevisibilidad y las fluctuaciones rápidas, así que las circunstancias dentro y fuera de la organización pueden cambiar repentina e inesperadamente.

Esta volatilidad puede deberse a cambios en la demanda del mercado, avances tecnológicos, nuevas regulaciones, tensiones geopolíticas o fluctuaciones económicas. Y exige un enfoque flexible en la estrategia, la toma de decisiones y el cambio organizacional.

Para hacer frente a los acontecimientos inesperados, las organizaciones deben focalizarse en el desarrollo de estrategias ágiles que posibiliten una adaptación rápida. A medida que cambian las circunstancias, a las empresas les resulta más difícil predecir y planificar el futuro. En esas condiciones, el ritmo y la naturaleza de los cambios suelen ser erráticos.

Continuo

Se refiere a la naturaleza continua e iterativa de los cambios,...

Jaap Boonstra

Profesor visitante en Esade Business School ·

Jaap Boonstra is a professor of Organization Dynamics at ESADE Business School in Barcelona (Spain) and visiting professor of Organizational Change at WU, Vienna University for Economics and Business. He is a senior lecturer at the Netherlands School of Public Administration in The Hague. Before he worked as a professor of Organizational Change and Learning at the University of Amsterdam (The Netherlands) and as Dean of Sioo, Interuniversity Center for Organizational Change and Learning (The Netherlands).

At ESADE Business School he is involved in education on strategic and cultural change in organizations, organizational and professional development and cross-cultural mergers and alliances. His research focuses on transformational leadership, success factors to organizational change and innovation, power dynamics in organizations, cross-cultural management and organizational change and development.

As an independent consultant he is involved in change processes in international business firms and organizational networks in the Netherlands, Germany and Spain. In addition, he is a member of supervisory and non-executive boards in financial services and public institutes in health care, safety, and youth care.

Jaap has published more than two hundred articles on technological and organizational innovation, management of organizational change, politics in organizations, strategic decision making and transformational change in production firms, the service sector and public administration. He published several articles in Harvard Deusto Management Review about organizational change and development, strategic and cultural change, and transformational leadership.

His international books are Dynamics of Organizational Change and Learning (Wiley 2004), Intervening and Changing (Wiley, 2007), Organizational Change and Leadership in Organizations (Wiley, 2013), Change Management Adventures (Warden Press, 2016) and Organizational Change as Collaborative Play, (Boom Amsterdam, 2019) and together with Francisco Loscos El cambio como un juego de interaccion estrategica (Profit editorial, 2019).

More information and websites:

Francisco Loscos Arenas

Profesor asociado del Departamento de Dirección de Personas y Organización de Esade Business School ·

Artículos relacionados

Cómo la tecnología redefinirá el liderazgo y la dirección de empresas

Artículo del mes

Business Review (Núm. 350) · Habilidades directivas · Diciembre 2024

¿Te imaginas un mundo en el que pudieras contar con la ayuda de una inteligencia artificial para gestionar y tomar las decisiones del día a día? Lejos de ser ciencia ficción, la tecnología está transformando el mundo empresarial, y el rol del directivo no va a ser la excepción.

Aunque hoy ya podemos ver el impacto de la tecnología en la gestión, las próximas décadas nos van a traer avances disruptivos que van a requerir repensar qué quiere decir dirigir organizaciones y equipos, así como qué implica liderar. Y, como sucede en cualquier transformación, aquellos que tengan la capacidad de anticipar los cambios y comprendan el potencial que puede aportar la tecnología contarán con una ventaja competitiva significativa en el mercado.

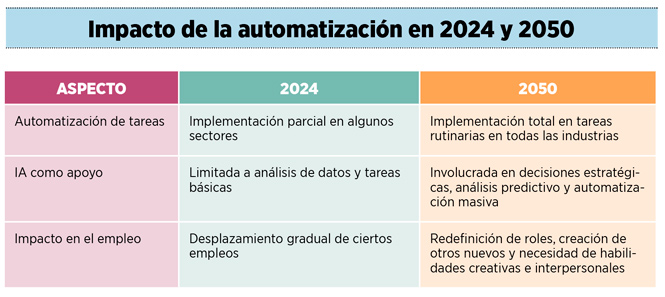

La automatización como motor del cambio

En 2050, la automatización de tareas cotidianas será una realidad omnipresente. La promesa que hoy existe sobre cómo los robots y la inteligencia artificial se encargarán de tareas y procesos repetitivos será una realidad total. Esto permitirá a los directivos liberar tiempo para concentrarse en tareas estratégicas, creativas e interpersonales. Pero el potencial de la IA lo veremos no solo en la automatización de tareas, sino también en el apoyo a la toma de decisiones, el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real y la predicción de tendencias con una precisión que hoy solo podríamos soñar. No obstante, sin una profunda comprensión de estas tecnologías y su potencial, los directivos no podrán aprovecharlas al máximo.

Esta automatización masiva en todos los sectores también comportará nuevos desafíos. La gestión del cambio, la adaptación de los empleados a sus nuevas responsabilidades y cómo crear y preservar la cultura empresarial serán aspectos críticos. Además, el liderazgo requerirá un enfoque cada vez más humano y empático, que facilite un equilibrio entre el valor que aporta la tecnología y aquel que aportan las personas.

La inteligencia artificial: un socio estratégico

El futuro de la IA pasa por convertirse en un socio estratégico en la toma de decisiones, complementando las habilidades y “au...

Esteve Almirall

Profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences en Esade Business School ·

Esteve Almirall es profesor titular en Esade y Dtr. del Centro de Innovación en las Ciudades. Su docencia incluye varias universidades, entre ellas UC Berkeley, Purdue, UPF, UPC y EPFL. Su carrera académica es dual, incluyendo IA y Management Science, particularmente el área de Innovación. Esteve posee también una larga experiencia empresarial en el sector de la informática con una carrera en consultoría y banca, donde durante muchos años fue el CIO más joven de la banca española, siendo el 1º banco en realizar transacciones online y el 2º en disponer de uan banca online. En el ámbito académico ha estado involucrado en muchos programas, su último reto fue la creación del Máster en Business Analytics de Esade (clasificado # 5 en el mundo en su inicio https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/ business-analytics / 2019)

Esteve es un apasionado de la intersección entre Tecnologías Digitales e Innovación, particularmente Smart Cities donde participó en múltiples proyectos, congresos y keynotes. Fue uno de los fundadores de las Redes Europeas de Living Labs con +400 Living Labs en todo el mundo y coordinó varios Proyectos Europeos de alto impacto como Open Cities o Commons for Europe. Esteve también trabajó para el Banco Mundial y la Comisión Europea como experto. Ha estado profundamente involucrado en el movimiento de Smart Cities y en Smart City Expo desde sus inicios.

Su investigación ha sido publicada en las principales revistas científicas como Academy of Management Review, MISQ, Government Information Quarterly, HBR, CACM o California Management Review o Harvard Deusto entre otras. Asimismo, ha dirigido un buen número de tesis de master y doctorado.

Colabora habitualmente en prensa y podréis encontrar sus artículos en La Vanguardia, El Pais, Via Empresa, Forbes, El Nacional, ethic y también en la radio en RAC1 @nohose, en conferencias y keynotes y en redes sociales en twitter @ealmirall.

Sígueme en:

Luis Vives

Profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia y director de Relaciones Corporativas y Engagement en Esade Business School ·

Artículos relacionados

Una gran idea

Tom Peters

Business Review (Núm. 350) · Habilidades directivas

Índice ‘data-driven’: una herramienta para impulsar la transformación digital

Artículo del mes

JZ

Javier Zamora López

Business Review (Núm. 346) · TIC · Julio 2024

Vivimos en un mundo donde las fronteras entre el mundo físico y digital se desdibujan. Esta situación, impulsada por el incremento exponencial de la densidad digital, o la cantidad de datos conectados asociados a organizaciones, personas y objetos1, define un nuevo entorno competitivo caracterizado por tres fenómenos:

• “Consumerización”. Hace referencia a que la tecnología digital se ha vuelto accesible y asequible, es decir, los clientes disponen ahora de tecnología digital que hasta hace poco solo estaba al alcance de las corporaciones. Este hecho redefine la relación de las empresas con el mercado, pasando de ser unidireccional a bidireccional.

• Democratización. Alude a la reducción de las barreras de entrada en diferentes sectores como consecuencia del descenso de costes de la tecnología digital debido a la ley de Moore.

• Plataformización. Indica que las cadenas de valor lineales que tradicionalmente han estructurado las distintas industrias evolucionan a ecosistemas de información donde distintos actores contribuyen a la creación de propuestas de valor, siendo orquestados por una plataforma y redefiniendo el perímetro de las organizaciones.

En este contexto cambiante, la transformación digital que están acometiendo las empresas debe verse como un proceso continuo que no se limita a la mera adopción tecnológica. Es decir, una evolución hacia organizaciones diseñadas para adaptarse y cambiar constantemente, reconociendo que los cambios son la nueva norma. Dicha transformación impacta en tres dimensiones clave: la infraestructura tecnológica para una gestión eficiente de los datos; el modelo de negocio para la creación y captura de valor, y el modelo organizativo, que incluye nuevos procesos y capacidades organizativas3.

La transformación digital implica una revalorización de los datos como activo principal, donde las organizaciones se convierten en entidades impulsadas por los datos (data-driven) para innovar en sus modelos de negocio y procesos. Tradicionalmente, la mayoría de las organizaciones han utilizado el dato como un elemento de control en la ejecución de sus modelos de negocio. Sin embargo, en un contexto de alta densidad digital, el dato también se convierte en materia prima de los procesos de innovación4.

Este artículo analiza la relación entre el nivel de madurez de una organización en la u...

Javier Zamora López

Profesor de Dirección de Operaciones, Información y Tecnología en IESE Business School ·

Artículos relacionados

La empresa y la 'Web 2.0'

ED

Enrique Dans

Márketing y Ventas (Núm. 346) · TIC

Del carisma al servicio

Artículo del mes

Business Review (Núm. 337) · Habilidades directivas · Octubre 2023

En los últimos años, dos términos, “talento” y “liderazgo”, han anegado los foros empresariales y los debates en las propias empresas y en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta coexistencia carece de sentido, porque solo uno de los dos conceptos tiene un fondo real y ha sido objeto de un estudio serio. Mientras que del “talento” no sabemos nada –es un concepto esotérico y, en última instancia, vacío, del que ni las humanidades ni las ciencias sociales se han ocupado–, del “liderazgo” sabemos bastante: tanto la psicología como la historia (por no hablar de la filosofía o la literatura) han sabido tratarlo con provecho.

Desde la Antigüedad, pero, sobre todo, desde que se forjó la “teoría del gran hombre” en el siglo XIX, ha primado la visión del liderazgo como “carisma”; esto es, como una serie de rasgos personales más o menos innatos que señalan a los elegidos. Pero la teoría naufraga en lo más básico: no existen rasgos comunes a las grandes figuras históricas, que, en general, no podrían ser más diferentes. La correlación entre rasgos y liderazgo efectivo es baja (Ralph Melvin Stogdill la calculó en un exiguo 0,30); sin embargo, la creencia en los rasgos y su correlación con el liderazgo persiste. Con todo, lo peor que puede decirse de esta inveterada idea de analizar a personas extraordinarias para dar con las trazas del liderazgo es que descuida las conductas, que son lo esencial para los directivos, emprendedores y profesionales que desean aplicar en su práctica diaria lo que leen y estudian.

La primera mitad del siglo XX no solo sirvió para comprobar el espantoso impacto de algunos liderazgos enormemente dañinos, sino como banco de pruebas para innumerables líderes en situaciones de resistencia y batalla. Tras las dos guerras mundiales, la psicología entró en escena para preocuparse del fenómeno. Autores de la talla de Erich Fromm, Stanley Milgram y Philip Zimbardo analizaron la influencia, la valentía y la obediencia (las dos últimas, a partir de experimentos legendarios) y ofrecieron claves fundamentales para entender qué es liderar y cómo lideran los mejores. La psicología social ha enseñado que el liderazgo es consustancial a la condición humana y tiene funciones evolutivas: es esencial para la supervivencia de nuestra especie. Por esta misma razón, es obligado, para todo directivo, mando medio o emprendedor, entender lo esencial que la psicología tiene que decirnos sobre este asunto.

...

David Cerdá

Profesor en ESIC Business & Marketing School y Responsable de Innovación y Personas en Strategyco ·

David es un experto en los dos ámbitos que conforman las organizaciones: su arquitectura y los seres humanos que le dan vida. En este segundo aspecto, domina los campos de la creatividad, el liderazgo, la construcción de equipos extraordinarios y la excelencia profesional. En cuanto a la estructura de las empresas, trabaja en la cultura corporativa, los Sistemas de Innovación Abierta (SIA, una metodología propia para acelerar la innovación), la ingeniería de procesos y el control de gestión. También es un estudioso del Diseño Conductual, un área que aplica a la práctica del Management, y en términos generales de la conducta, clave de la Economía y la Empresa. Trabaja, en definitiva, en la gestión del cambio organizacional y personal en todas sus vertientes.

David tiene más de 20 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad en multinacionales y pymes, junto a una trayectoria en auditoría. Ha sido director de departamentos de finanzas y control interno, de innovación, y director general. Ha dirigido equipos, participado en procesos de integración y diseñado procesos de cambio cultural. También ha sido evaluador externo de excelencia y auditor de calidad interno. Ha participado en múltiples procesos de integración de empresas. Es profesor en diversas escuelas de negocio nacionales e internacionales.

David es consultor, interim manager, conferenciante y escritor. Entre sus siete títulos publicados, La organización viva, sobre liderazgo, cultura organizacional, personas, creatividad e innovación, y El buen profesional , sobre excelencia y ética profesional; y coautor de Las siete magníficas, un texto sobre habilidades profundas. Su último libro es Ética para valientes. Ha traducido, adaptado y prologado una treintena de obras, entre ellas el texto de referencia Marketing de servicios. Colabora con revistas de innovación y Management, y con publicaciones sobre arte y pensamiento. Su labor literaria puede seguirse en www.dcerda.com

David entrena a directivos y particulares para que mejoren su comunicación, tanto escrita como hablada. Ayuda a otros autores con sus artículos y libros y logra que quienes lo deseen sean capaces de dar grandes charlas, sesiones de feedback y conferencias. Como comunicador de sus propios contenidos, tiene en su haber conferencias, cursos y otros proyectos en ocho países. La mayoría de ellas son profesionales, pero también contribuye con contenidos para la sociedad civil.

David es doctor, Licenciado en Ciencias Empresariales, MBA, Máster en Producción y Logística, Experto universitario en gestión del Capital Intelectual y de los RRHH, Grado y Máster en Filosofía, y ha realizado el Growing Leaders Program (Ashridge Business School, UK).

David ofrece su consultoría, su interim management y su formación en español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano

Luis Parra

CEO de Strategyco y profesor en la Fundación San Pablo Andalucía CEU, EOI y ESESA ·

José María González-Alorda

Socio de Strategyco y responsable del área comercial y ecosistemas de negocio ·

Artículos relacionados

Una gran idea

Tom Peters

Business Review (Núm. 337) · Habilidades directivas

Caso práctico. elBullifoundation: alimentando la creatividad y la innovación

Artículo del mes

MP

Marcel Planellas

Business Review (Núm. 334) · Estrategia · Junio 2023

Management & Innovation (Núm. 61) · Estrategia · Enero 2024

El restaurante elBulli tenía tres estrellas Michelin, y fue elegido por la crítica y sus pares como el mejor restaurante del mundo durante cinco años, cuatro de ellos consecutivos (2006-2009). Pero, para sorpresa de muchos, Ferran Adrià y su socio Juli Soler anunciaron la decisión de cerrar el restaurante que había sido el líder en la transformación del sector de la alta restauración en el año 2011. La noticia tuvo un fuerte impacto mundial, e incluso ocupó la portada de importantes periódicos económicos, como Financial Times.

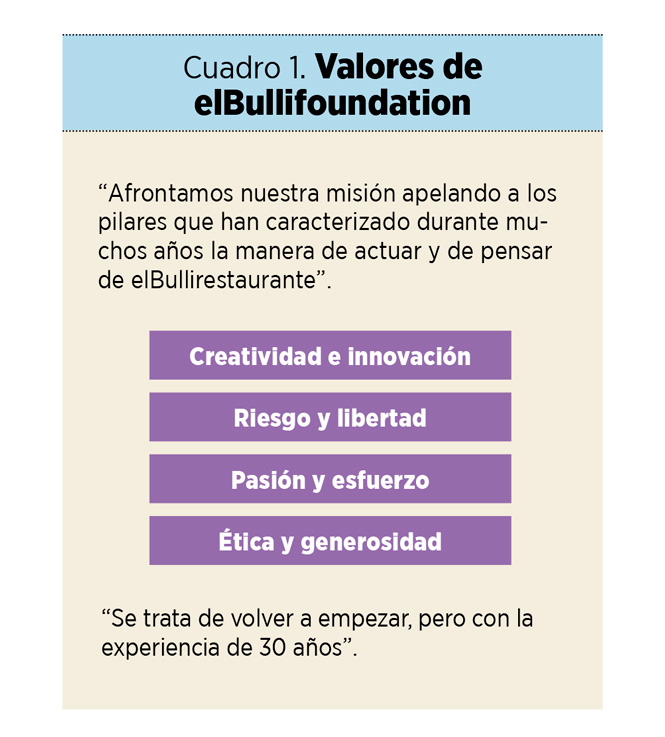

Cerrar el restaurante fue una decisión estratégica que puso el punto y final a una etapa. Una decisión que también han tomado otros chefs al final de su carrera profesional o ante una situación económica adversa. Pero ellos fueron más allá: decidieron transformar el restaurante en una fundación, una decisión estratégica inédita en la alta restauración. Como decía Ferran Adrià: “ElBulli no se cierra, se transforma”. El reto era seguir creando en otro escenario y a través de una nueva organización, elBullifoundation, pero con los mismos valores (ver el cuadro 1).

Progresivamente, se fue definiendo la triple misión de elBullifoundation1:

• Salvaguardar y difundir el legado de elBullirestaurante, como espacio y como fondo documental y de conocimiento (museo elBulli1846).

• Generar contenido de calidad para la restauración gastronómica (como la Bullipedia).

• Compartir la experiencia en gestión e innovación, dos aspectos fundamentales para el éxito y la longevidad de todo proyecto emprendedor (con elBulliDNA).

De elBullirestaurante a elBullifoundation

En 2009, Ferran Adrià anunció en Madrid Fusión que elBulli cerraría al cabo de dos años. Una de las noticias falsas que corrió como la pólvora fue que el restaurante tenía problemas económicos y que elBullifoundation era un farol que nunca vería la luz. En cambio, la realidad fue la puesta en marcha de diversas iniciativas para dotar de recursos a la fundación y asegurar su funcionamiento. Al final de la última temporada del restaurante, se crearon las Bulliexperiences, cenas privadas para empresas en las que podían invitar a directivos, clientes o prensa especializada. Se ha dado a conocer que la marca francesa de champán Dom Pérignon realizó una donación a elBullifoundation de 135.000 euros después de una de estas experiencias.

Otra iniciativa fue la subasta realizada por Sotheby’s en Hong Kong y Nueva York de las 8.000 botellas de la bodega de elBulli, junto con 150 lotes de piezas emblemáticas de la historia del restaurante, desde diferentes tipos de vajilla e instrumental de servicio hasta cartas de distintas épocas y chaquetillas, todas firmadas por Ferran Adrià y Juli Soler. En todos los lotes se superaron las previsiones iniciales de Sotheby’s, recaudando 1,4 millones de euros en Hong Kong y 700.000 euros en Nueva York. Un particular asiático pujó 28.200 euros por una cena para cuatro personas con Ferran y Albert Adrià en su restaurante Tickets de Barcelona. Entre subastas y cenas, acumularon cerca de seis millones de euros, que se invirtieron en diferentes fondos y cuyos dividendos han servido para financiar la fundación.

Así, el 7 de febrero de 2013 se constituyó elBullifoundation como fundación privada, ya que no se quería depender de los presupuestos públicos y era primordial mantener la libertad creativa. Promovida por Ferran Adrià y Juli Soler, la fundación se creó con una estructura familiar, y Soler fue elegido presidente.

Preparativos e inicio de la fundación

A partir del año 2000, todas las creaciones, técnicas y recetas de elBulli empezaron a ser metódicamente codificadas, registradas y archivadas. El resultado es el Catálogo General elBulli 1983-2011, una obra de varios tomos, con cerca de siete mil páginas, en las que se recogen los 1.846 platos creados hasta el cierre del restaurante, así como el análisis evolutivo de los conceptos, elaboraciones y métodos creativos que estuvieron presentes en la trayectoria de elBulli hasta el último día.

Los platos seleccionados son considerados novedades absolutas, creaciones originales –ni copias ni autoplagios– elegidas por Ferran Adrià y su equipo siguiendo un exigente criterio. Cada año se registraban las nuevas recetas, se fotografiaban y se publicaban en los libros donde se recopilaban las novedades de cada temporada. Al publicarlas, se daban a conocer a todo el mundo y se reconocía su autoría, dando forma así al patrimonio creativo de elBulli.

Durante la redacción del último volumen del Catálogo General elBulli 2005-2011, el equipo se planteó reordenar todas las familias de proyectos culinarios y reestructurar toda la información generada por elBulli. En este proceso, descubrieron que no había una herramienta o una colección, ni siquiera una web, que ofreciera una información precisa y ordenada sobre todos los productos, técnicas, elaboraciones y conceptos del mundo de la cocina moderna occidental. Este fue el inicio del proyecto de la Bullipedia, la enciclopedia de la restauración gastronómica de Occidente. La difusión de la Bullipedia dio un salto adelante de la mano de la revista Wired, especializada en la divulgación de la innovación y las nuevas tendencias en el mundo de la tecnología, que dedicó a este proyecto su portada del número de octubre de 2012, en la edición del Reino Unido. En la conferencia Wired 2012, en Londres, Ferran Adrià presentó oficialmente el proyecto.

Las exposiciones que se hicieron durante los años posteriores al cierre del restaurante tuvieron un gran éxito. Algunos ejemplos son “Ferran Adrià y elBulli: riesgo, libertad, creatividad”, inaugurada a finales de 2012 en el Palau Robert de Barcelona, que recibió 750.000 visitantes, o “Ferran Adrià and the Art of Food”, una exposición muy elogiada en la Somerset House de Londres. Estas exposiciones pusieron en evidencia el interés del público por entender cómo había funcionado el restaurante y cómo allí se había desarrollado la creatividad.

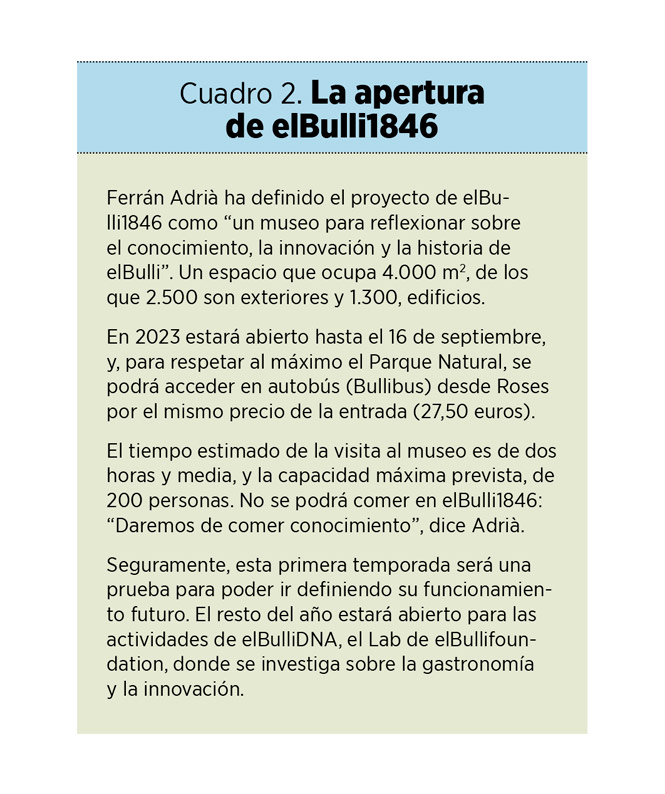

Todo ello hizo que el equipo se replanteara, en un proyecto arquitectónico muy ambicioso, la transformación del antiguo restaurante en un espacio expositivo y de archivo de 4.000 m2. Así, en la primavera de 2014, se presentó públicamente el proyecto del nuevo elBullifoundation en una exposición. Esta propuesta provocó las críticas de numerosos grupos ecologistas que se oponían a un proyecto de ampliación localizado dentro de los límites de un parque natural. Ante esta situación, la iniciativa se ralentizó y, posteriormente, se revisó.

A mitad de 2014 hubo dos cambios notables en elBullifoundation:

• Por un lado, el aumento de actividades y del número de personas involucradas planteó la necesidad de buscar un espacio de trabajo más amplio y versátil. El equipo se trasladó desde elBulliCarmen2 (un lugar donde se centralizaban todas las actividades de consultoría y asesoramiento) a la Bullipedia Lab (después nombrada elBulliLab), un espacio diáfano de 1.500 m2 en la calle Mèxic de Barcelona que, progresivamente, se habilitó para poder realizar las actividades de investigación y desarrollo de elBullifoundation, en las que participaban arquitectos, artistas, historiadores, diseñadores gráficos, ingenieros, cocineros, informáticos, periodistas, publicitarios…